L’ansia è tra i sintomi più presenti e diffusi nella popolazione generale: entro certi limiti, la possiamo considerare un’esperienza “normale” che tutti abbiamo sperimentato nella vita di fronte ad una prova difficile o ad una separazione. In questo momento storico, molti di noi la sperimentano come timore legittimo e condiviso di essere contagiati dal Covid, e di poter contagiare gli altri.

Tuttavia, con frequenza e intensità diverse, l’ansia può diventare un campanello d’allarme del nostro sistema psico-fisico, una “spia che si accende” nel quadro, per segnalarci che qualcosa non va.

Nella nosografia categoriale della psichiatria – rappresentata soprattutto dal DSM – si parla di diversi disturbi d’ansia, ma noi sappiamo che l’ansia come sintomo può appartenere a tante patologie di altra natura. Spesso questo problema di inquadramento si risolve diagnosticando due disturbi in co-morbilità: un disturbo d’ansia insieme ad un disturbo di personalità, ad una depressione, ad un disturbo dissociativo…

Tuttavia forse bisogna ripensare all’ansia nella sua valenza trasversale di segnale, che spesso porta il paziente in terapia, segnale che spesso è il primo a regredire quando inizia un percorso terapeutico…

Se si considera il contributo delle teorie evoluzioniste, e più recentemente, il contributo dell’ipotesi polivagale di Porges, possiamo leggere l’ansia come l’attivazione del sistema di allarme del simpatico di fronte al pericolo. Se ci sentiamo in pericolo, il nostro sistema nervoso – con una reazione involontaria mediata dal sistema simpatico – risponde con una attivazione che ci prepara all’attacco o alla fuga. Dunque tutti i parametri fisiologici accelerano e possiamo avere tachicardia, respiro veloce, aumento della pressione sanguigna e della circolazione periferica per preparare il corpo ad intensificare le sue prestazioni. In alcuni casi, la percezione del pericolo può intensificarsi e in assenza di una via di fuga, si può attivare il parasimpatico dorsovagale, con freezing, o ipotensione, problemi intestinali e restringimenti dello stato di coscienza. In questo caso, si attivano difese più antiche e possono presentarsi in un quadro “misto” con le reazioni di attivazione.

Se davvero questo è il significato dell’ansia – una reazione di attivazione di fronte ad un pericolo – allora potremmo ipotizzare che per noi esseri umani evoluti il significato di pericolo si è esteso, e non è più solo rappresentato da condizioni fisiche e ambientali (forti rumori, buio, segnali di vicinanza di un predatore o di un pericolo sconosciuto) ma anche da pensieri su noi stessi, sul futuro, sugli altri, sul mondo… perfino dai pensieri che facciamo interpretando i nostri segnali corporei interni…

Intesa in questo modo, può essere ansia anche la sensazione di allarme che può avere un soggetto psicotico sentendo le voci, o un soggetto dissociato che muta velocemente il suo comportamento e viene sorpreso da sè stesso.

Questa chiave di lettura ci suggerisce proprio un cambiamento di prospettiva sull’ansia: non curare immediatamente il sintomo ansioso solo con farmaci e tecniche di rilassamento, ci permette di metterci in ascolto del sintomo. L’ansia è un sintomo da ascoltare, un segnale mandato da corpo e mente. E’ possibile ascoltare questo segnale e decifrarlo, come se fosse un messaggio in codice, che ci conduce direttamente al nucleo del conflitto.

L’ansia è un segnale inconscio di pericolo. Il pericolo può essere interno ed essere legato ad un conflitto. In qualche modo il soggetto sta combattendo contro sè stesso. Già Freud aveva teorizzato l’ansia come il risultato di un conflitto psichico tra desideri inconsci sessuali e/o aggressivi provenienti dall’Es e le corrispondenti minacce di punizione provenienti dal Super Io.

Il conflitto può avvenire anche tra parti diverse della personalità dell’individuo, e può riguardare strati più o meno profondi della psiche.

L’ansia quindi è un sintomo sovradeterminato di un conflitto. Essa segnala una conflittualità interna spesso sovrapposta. Un conflitto più emergente e consapevole in realtà ne può nascondere un altro più profondo e meno consapevole.

Per questo è importante non fermarsi alle prime evidenze che il sintomo porta, ma andare oltre, cercando livelli ulteriori.

Al livello più maturo, l’ansia superegoica viene da un conflitto con il Super Io, e il soggetto si sente in colpa, ad esempio, perché non conduce una vita all’altezza di uno standard morale interno.

Nella fase edipica, la paura inconscia di castrazione è focalizzata sul danno potenziale ai genitali per mano di un genitore vendicativo verso i desideri del bambino. Se la vediamo in un modo meno “fantasmatico”, tale timore di fronte ad un senso di colpa per i propri desideri può essere vissuto come paura di una punizione proveniente dall’altro.

La paura di perdere l’amore, l’approvazione di un altro significativo, è un’ansia più precoce, legata al riconoscimento da parte dell’altro. Può riguardare ad esempio un senso di inadeguatezza che non proviene da una preoccupazione morale, ma dal timore di non essere approvati e riconosciuti dall’altro.

Oltre alla approvazione, si può temere di perdere l’oggetto stesso d’amore, nell’angoscia di separazione. Molte forme di dipendenzaconflittuale possono riguardare questo profondo timore, spesso sperimentato nell’adolescenza per la separazione (reale o simbolica) dai propri genitori.

Le forme più primitive di angoscia, infine, hanno a che fare con l’angoscia persecutoria (gli oggetti persecutori invadono il paziente dall’esterno e lo annichiliscono dall’interno) o con l’angoscia di disintegrazione, cioè di perdere il sé o i confini per una fusione con l’altro o di disintegrarsi per l’assenza di risposte di rispecchiamento o idealizzanti dagli altri significativi. Questi livelli di conflittualità possono essere così profondi da produrre angoscia e da scivolare in una dimensione psicotica, in cui la distinzione tra sè e l’altro non è più così chiara.

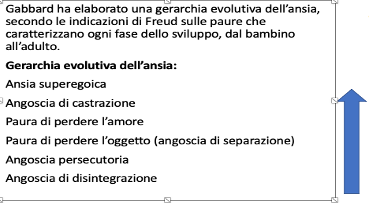

In questa immagine sotto sono elencate le varie tipologie di ansia definite da Freud e riprese da Gabbard in questa visione evolutiva (la freccia blu va da quella più profonda e antica a quella più recente che si può registrare in superficie:

Sotto questa luce la ricerca del clinico non sarà tanto quella di rintracciare il disturbo d’ansia corrispondente all’elenco dei sintomi, quanto quello di esplorare la natura dell’ansia. In termini evolutivi – ma anche fenomenologici – significa potersi orientare su una diagnosi più complessa, dove l’ansia è inscritta in un quadro di personalità più ampio e anche l’intervento clinico cambia modalità.

Sarà importante capire, dunque, quale livello evolutivo esprime l’ansia del paziente. Senza dimenticare, tuttavia, che l’ansia spesso è sovradeterminata e più complessa di quanto non appaia.

Ci sono molte altre chiavi di lettura con cui esplorare l’ansia e trarne significati.

Il modello freudiano nel tempo è stato negato, ripreso, arricchito, integrato… ma ancora oggi ci può offrire una mappa con cui riflettere e fare una diagnosi complessa che non si fermi ad un elenco di sintomi che insieme formano un disturbo. Una mappa che consenta al clinico di porsi le giuste domande di fronte al sintomo, e di porre al paziente le domande e gli stimoli che aiutino lui ad avanzare nella sua ricerca. Perché l’ansia in fondo è anche questo: un desiderio di ricerca, di ricerca di sé.