L’articolo che segue è tratto dall’intervento al Convegno IANTI “Gioiamo insieme. Processi integrativi e fattori di cambiamento” relazione dal titolo “La gioia di creare: ansia, scoperta e nuovi legami in adolescenza” (con G. Zaccarello, P. Pistritto) Ottobre 2014, Roma

L’adolescenza è fisiologicamente un periodo di crisi.

L’adolescente può presentare fenomeni transitori di disagio anche molto intensi, momenti di disorganizzazione alternati a momenti di maggiore organizzazione.

Durante tali sovvertimenti talvolta possono comparire sintomi e comportamenti anche bizzarri, che segnalano il tentativo di definirsi, costruirsi, separarsi e stare in relazione.

Nella nostra epoca incerta l’adolescenza è un’età-prototipo, che rappresenta bene il disagio della modernità, confusa e disorientata come un adolescente.

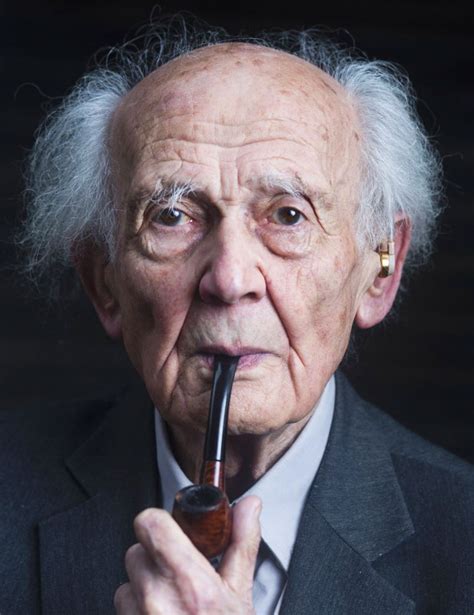

La modernità liquida, come definita da Bauman, è caratterizzata da una libertà infinita, da una grande insicurezza e dalla paura dell’inadeguatezza, proprio come nell’adolescenza!

Come l’adolescente deve avere il suo impatto con il limite genitoriale per poter crescere, così è per l’uomo moderno, che non può continuare a coltivare sogni onnipotenti senza fare i conti con la realtà.

Bauman riprendendo Freud de “Il disagio della civiltà”, in cui veniva definito il compromesso tra il principio del piacere ed il principio di realtà, ritiene che la società moderna abbia ribaltato il rapporto tra libertà e limite, sacrificando il senso di sicurezza. Da qui tutte le paure della civiltà moderna e il disorientamento.

“I nuovi adolescenti” piuttosto che ritrovarsi rigide regole cui opporsi – come accadeva fino a pochi decenni fa – si trovano con una grande libertà dinanzi, senza mura da abbattere, ma con uno scarso contenimento.

I padri e le madri incarnano un nuovo modello di coppia genitoriale: piuttosto che acquisire valori intergenerazionali ed imitare i modelli dei propri genitori, imparano il “mestiere” riconoscendo il proprio figlio come “portatore” di bisogni e desideri. Si parla inoltre di “maternizzazione” del padre, che crea confusione di ruoli.

L’adolescente di oggi tende ad avere una rappresentazione mentale spesso sovrapposta tra madre e padre: il linguaggio, le proposte, i rimproveri sono associate alla coppia genitoriale. Anche quando parla, parla di “loro” vivendola come unità indifferenziata.

Alla riconosciuta “assenza del padre” si accompagna oggi un ruolo materno confuso tra norma e affettività, dove i limiti sono meno netti e più “viscerali”.

Con le parole di Bauman:

“A differenza di ciò che accadeva ai loro genitori e ai loro nonni, educati durante la fase “solida” della modernità, i giovani oggi non trovano codici di comportamento durevoli o autorevoli. Ciò che conta di più per loro non è “definire un’identità”, ma mantenere la propria capacità di ridefinirla quando è il momento.

Se i nostri antenati si preoccupavano della loro identificazione, oggi prevale l’ansia di reidentificazione. L’identità deve essere a perdere perché un’identità che non piace, non piace abbastanza, o semplicemente rivela la sua età rispetto a identità “nuove e migliori” disponibili sul mercato, deve essere facile da abbandonare. Forse la qualità ideale dell’identità più desiderata sarebbe la biodegradabilità”. (Bauman)

Il valore è definito “sul mercato” dei contatti e dei “like” sui social network o sui blog personali” (da Z. Bauman)

Alla facilità nel campo della comunicazione tecnologica, tuttavia, si associa spesso la difficoltà nella dimensione emotiva, una sorta di agnosia emotivo-affettiva, con il rischio di deumanizzare l’universo relazionale.

L’identità deve essere molteplice, cangiante e mobile, la sua frammentazione o fluidificazione è adattata alle mutate esigenze sociali. Ma, inevitabilmente, espone i nuovi soggetti a nuove forme di disagio, e a nuove “patologie” (ad es. Hikikimori).

Negli adolescenti registriamo patologie affettive, del corpo, del legame, dell’attaccamento, come nei disturbi da attacco di panico, l’anoressia/bulimia, le forme di depressione più o meno mascherate, i disturbi di personalità. Modalità narcisistiche o borderline possono risultare “adattive”. Perciò si parla di normosi (F. Bollas) in quanto, seppur connotata da elementi di sofferenza e di incapacità a gestire la relazione con il mondo circostante, è coerente con le attese dell’ambiente sociale stesso (A. A. Semi).

Tempo e adolescenza: “L’età dei miracoli” e il caso di Virginia

Nell’adolescenza si abbandona quel tempo “alto, largo e profondo” concesso dall’infanzia. Il tempo indefinito e magicamente reversibile del pensiero infantile, lascia il posto alla dimensione unidirezionale che gli eventi assumono nella vita adulta.

Il corpo del bambino si trasforma e prende sembianze adulte, da cui non si può tornare indietro. Gli spazi per esplorare si allargano ma il tempo non è reversibile.

Il mondo delle fantasie e delle mille possibilità (di essere tanti sé diversi) comincia gradualmente a confrontarsi con il limite. Il corpo e il tempo definiscono un limite contro cui l’adolescente combatte. Nel romanzo “L’età dei miracoli” (di K. Thompson Walker) Julia, una ragazza che si affaccia all’adolescenza, racconta come sia cambiata la sua vita a partire da un evento esterno, una catastrofe naturale: il rallentamento. Ad un certo punto viene comunicato al mondo che la velocità di rotazione terrestre sta diminuendo. Questo evento rivela a poco a poco la sua portata. Dapprima gli animali, poi gli uomini e tutti gli equilibri del pianeta sono sconvolti.

Parallelamente rispetto a questi sconvolgimenti, e grazie ad essi, va cambiando anche la vita della ragazza, che comincia a vedere tutto sotto una luce nuova, più chiara.

Le illusioni dell’infanzia vengono messe in crisi, a cominciare dalle figure dei genitori e dal rapporto fra di loro. Le amicizie di sempre vacillano e ciò che sembrava “buono” diventa “cattivo” e viceversa, e poi i contorni sfumano, e le cose si fanno più complesse e difficili da definire e valutare.

Viene sovvertita la percezione del tempo ed emerge il conflitto tra autonomia e dipendenza.

Il conflitto nell’adolescenza è definito come fisiologico e necessario per la differenziazione. La battaglia contro le autorità e le regole, però, talvolta può essere impossibile o deviata.

Il conflitto può assumere molte forme e rappresentazioni. E’ interno e spesso anche esterno, oppure silente.

Una certa dose di conflitto in adolescenza è sano per lo sviluppo. Tuttavia a volte l’adolescente non vive il conflitto proprio perché non ha un vero limite a cui opporsi (ad es. genitori troppo deboli o genitori-amici) oppure evita il conflitto, o ancora si blocca dentro il conflitto e non riesce a superarlo.

L’ansia e gli attacchi di panico segnalano un conflitto ma rappresentano anche il terrore di perdersi e di morire/impazzire di fronte a tanto nuovo spazio, reale e metaforico. La sfida al limite e la perdita del controllo viene percepita come pericolosa, minacciosa per l’integrità del sè emergente dell’adulto che nasce.

L’attacco di panico nell’adolescente esprime (spesso implicitamente) la rabbia, ma soprattutto la paura nella sfida della ricerca di sé.

Adesso vediamo un caso clinico in cui una adolescente vive il conflitto attraverso l’attacco di panico e sintomi d’ansia:

Virginia ha 16 anni, è la più piccola di quattro figli e ha tre fratelli maggiori maschi. E’ una ragazza di bell’aspetto. Frequenta con ottimo rendimento il terzo anno di liceo ed ha il suo primo attacco di panico in viaggio, mentre partecipa con entusiamo ad un programma di gemellaggio con una scuola europea.

Da quel momento gli episodi di panico si ripetono (specialmente a scuola durante le interrogazioni) e Virginia comincia ad evitare di stare da sola a casa, di uscire e tornare da sola, e tutta una serie di situazioni in cui teme di perdere il controllo (luoghi affollati, o troppo isolati).

Viene inviata dal suo medico e la incontro per la prima volta con i genitori. Il padre è un professionista di successo, che viaggia spesso per lavoro, e la madre è casalinga.

L’atteggiamento di Virginia e dei suoi genitori nei confronti dei sintomi è perplesso e incredulo, oscillano tra il considerarlo un fatto meramente fisico (nonostante tutti i controlli negativi) e l’ipotesi – per loro inaccettabile – che si tratti di ansia. Virginia ha delle intense preoccupazioni ipocondriache che si scatenano anche per piccoli segni del suo corpo, a volte ha “attacchi di gastrite”

Nella seduta familiare emerge un clima di perfezionismo esigente. I genitori, e soprattutto il padre, considerano se stessi e la famiglia “speciali”, “fuori dal comune”. Le emozioni vengono considerate elementi di disturbo e segni di fragilità. Non ci sono motivi per provare paure, tanto meno per essere insoddisfatti o arrabbiati.

Sul piano diagnostico, Virginia presenta un Disturbo da Attacchi di Panico con Agorafobia.

Usando qualche concetto derivante dall’Analisi Transazionale possiamo dire che le ingiunzioni non separarti, non crescere, non essere te stessa, non sentire, non essere importante interferiscono con la differenziazione di Virginia.

Le decisioni di copione di Virginia sembrano essere state: “non darò mai preoccupazioni ai miei, sarò brava e nasconderò le mie insicurezze, non andrò via così loro saranno contenti e rimarranno uniti”

Nel percorso terapeutico Virginia contatterà i propri conflitti interni: la rabbia e la preoccupazione di dover essere perfetta, la tensione e l’insicurezza vissute al pensiero di andare via. L’ambiente familiare non viene percepito come un porto sicuro da cui partire, cosi dipendenza e autonomia diventano inconciliabili nella sua idea di futuro.

Il rapporto con il suo corpo e le relazioni con i ragazzi riflettono queste ambivalenze: sceglie ragazzi intelligenti, problematici, che però la svalutano, con cui entra in sfida.

Scopre così che mette in atto con i suoi fidanzati lo stesso schema di svalutazione subìto in famiglia dinanzi al padre e ai fratelli maggiori.

I suoi passaggi di comprensione, nel riconoscimento dei conflitti interni e dei blocchi emotivi, nel percorso dall’idealizzazione al concreto sguardo sui genitori e su se stessa, nell’accoglienza della propria insicurezza e nella traduzione dei suoi desideri in progetti… hanno condotto Virginia a superare ben presto gli attacchi di panico e – qualche tempo dopo – a partire per studiare lontano da casa, riuscendo a star bene.